石見銀山で時を超える旅を:世界遺産の鉱山遺跡で歴史と自然に浸る

島根県大田市。山陰の静かな町に、かつて世界の銀流通の約3分の1を担ったとされる鉱山跡が眠っています。

石見銀山——その名は、戦国の野望、江戸の繁栄、そして世界との交易を支えた「銀の記憶」を今に伝えています。

このブログでは、石見銀山の歴史的背景、現地で体感できる見どころ、

世界遺産センターの展示内容、そして旅の締めくくりまでを、情緒と情報を織り交ぜてご紹介します。

第一章:銀が動かした戦国と世界

1526年、博多商人・神屋寿禎が銀鉱脈を発見。毛利元就はこの鉱山を掌握し、

銀の力で領地を拡大。銀は単なる鉱物ではなく、戦略資源でした。

江戸時代には幕府の直轄地となり、代官所が置かれ、

厳格な管理のもとで採掘が続けられました。

銀は「丁銀」「豆板銀」として鋳造され、国内外の交易に使われ、

ポルトガルやスペイン、中国との貿易にも活用されました。

石見銀山は、まさに「世界とつながる日本」の象徴だったのです。

第二章:龍源寺間歩で「闇の中の光」を見る

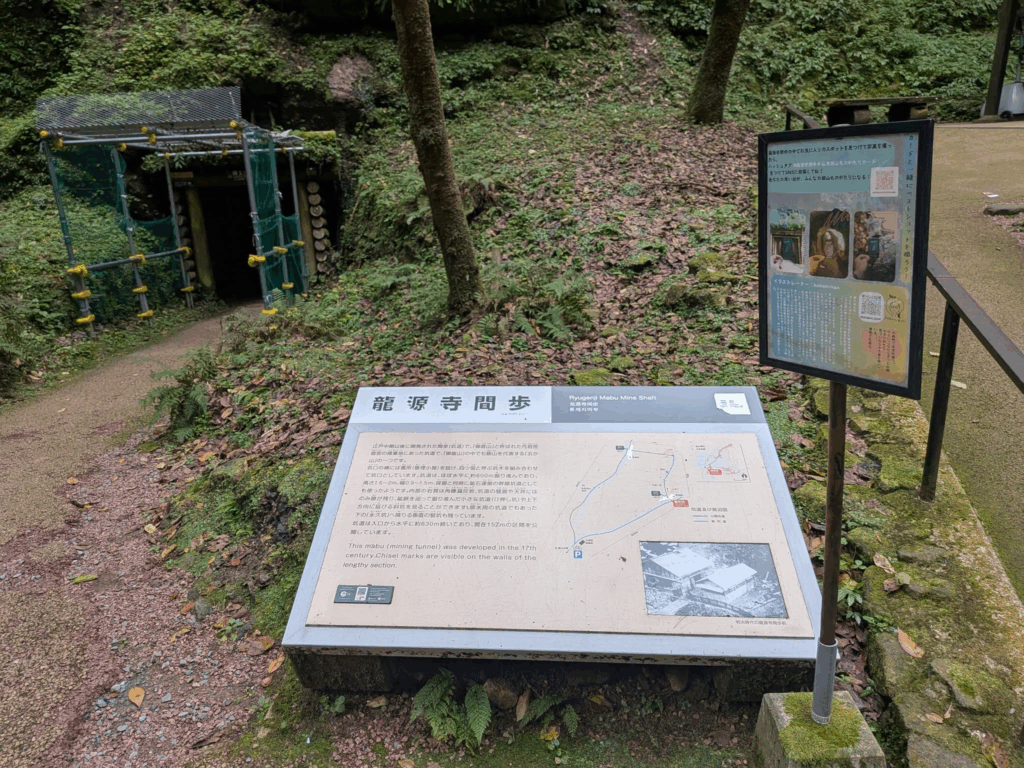

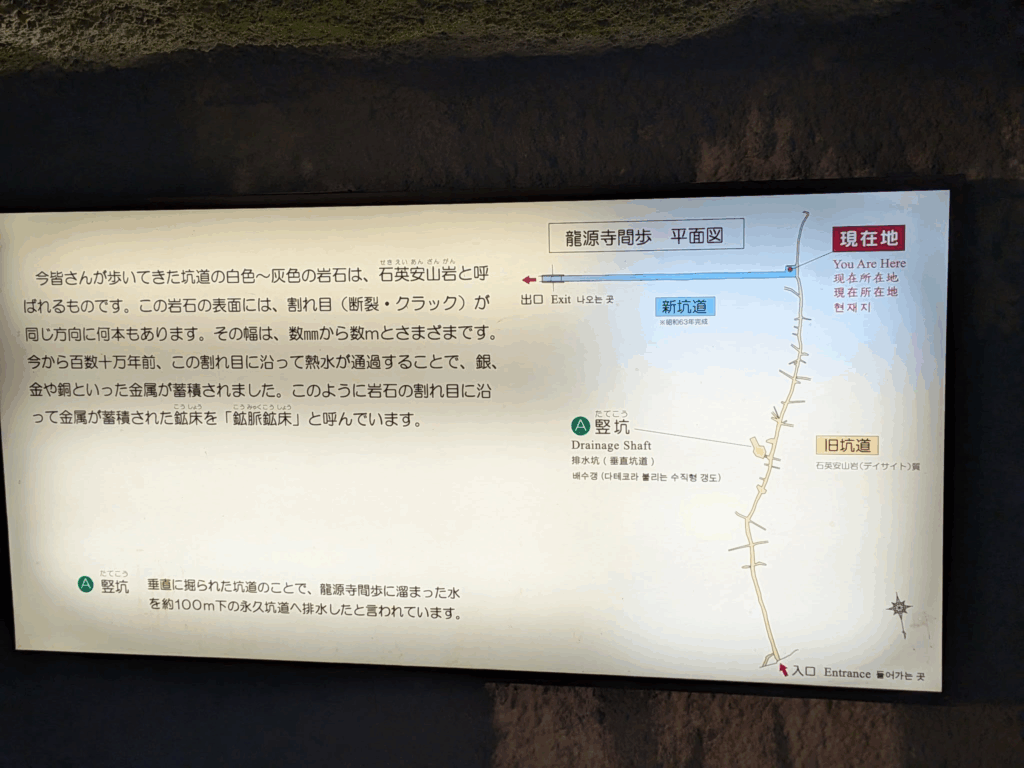

石見銀山の見学で外せないのが「龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ)」。

江戸時代の手掘り坑道で、現在も一般公開されています。

坑道に入ると、ひんやりとした空気と静寂が旅人を包みます。

壁面にはノミの跡が残り、鉱夫たちの息遣いが聞こえてくるよう。

照明は最小限で、闇の中に浮かぶ岩肌は、銀を求めた人々の執念を映しているかのようです。

坑道の長さは約600m。世界遺産センターで、

事前に銀鉱石の見分け方や採掘技術の解説を確認しておくと、より知的好奇心を刺激されます。

第三章:大森の町並みで「江戸の暮らし」に触れる

代官所が置かれた大森地区は、今も江戸の町並みが残る奇跡の場所。

石畳の道、格子戸の商家、寺院の鐘の音。歩くだけで、時代を超えた感覚になります。

おすすめスポット:

- 熊谷家住宅(重要文化財):豪商の邸宅で、庭園と土間が見事。商人の暮らしぶりが垣間見える。

- 石見銀山資料館:代官制度や銀山の運営体制を詳しく解説。展示は丁寧で、歴史好きにはたまらない。

- 群言堂本店:古民家を改装したライフスタイルショップ。地元の素材を使った雑貨が並び、町の文化を感じられる。

町全体が「生きた博物館」のようで、観光地化されすぎていないのも魅力です。

第四章:石見銀山世界遺産センターで「知の旅」を始める

旅の起点として最適なのが「石見銀山世界遺産センター」。

ここでは、銀山の歴史・技術・文化を体系的に学べます。

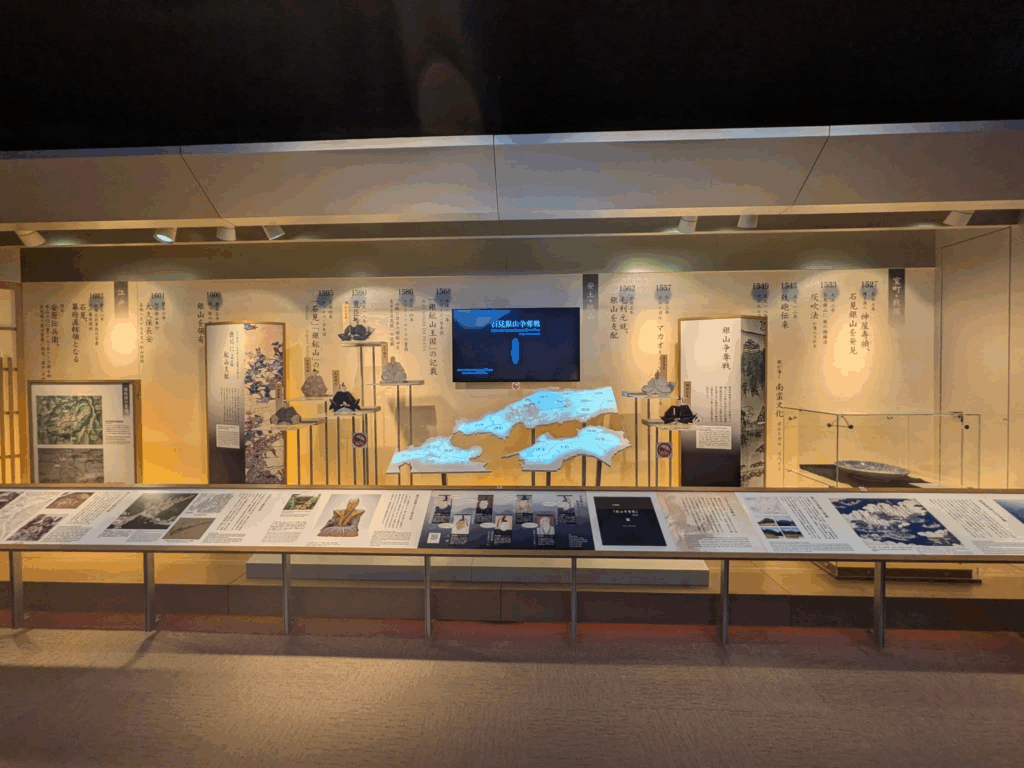

展示は、銀の発見から世界遺産登録までの流れを年表と映像で紹介する導入ゾーンに始まり、

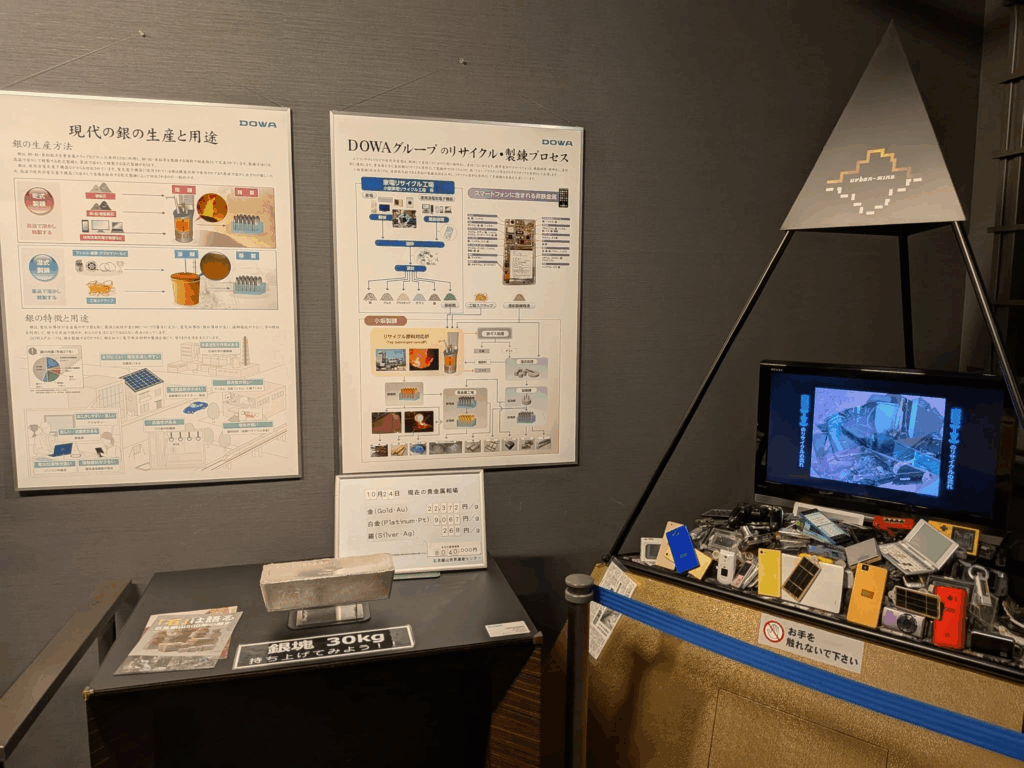

手掘り・火薬・水抜き技術など鉱山技術の進化を模型で再現する技術ゾーン、

町人・代官・鉱夫の生活をジオラマで再現する暮らしゾーン、

そして銀貨づくり体験や鉱石の重さ体験など五感で学べる体験ゾーンまで、構成が非常に緻密です。

また、VRゾーンなどもあるので訪れた際はぜひ体験してみてください!

※ここに行くだけで石見銀山の歴史や採掘法など事細かく知れるので訪問するのことを強くお勧めします!

営業時間は8:30〜17:30(展示室は9:00〜17:00、最終受付16:30)、

定休日は毎月最終火曜日と年末年始。

入館料は大人310円、小中学生150円、外国人200円。

駐車場は無料で、大型バスも対応しています。

第五章:銀山街道で「風景と記憶」を歩く

(余談ですが、筆者は就活で受けて最終で蹴りました…汗)

かつて銀を運んだ道「銀山街道」は、今ではハイキングコースとして整備されています。

苔むした石畳、杉林の静けさ、鳥の声。歩くごとに、銀を運んだ人々の記憶が蘇ります。

途中には、鉱山跡や石碑が点在し、歴史と自然が融合した風景が広がります。

春は桜、秋は紅葉が美しく、季節ごとに違う表情を見せてくれます。

まとめ:石見銀山が旅人に残すもの

石見銀山は、単なる観光地ではありません。

ここには「世界とつながる日本の記憶」があります。

銀という鉱物が、戦国の野望を動かし、江戸の経済を支え、世界の交易をつなげた。

その舞台が、今も静かに息づいているのです。

旅の始まりには世界遺産センターで知識を得て、

龍源寺間歩で銀を掘った人々の息遣いを感じ、

大森の町並みで江戸の暮らしに触れ、

銀山街道を歩いて風景と記憶を重ねる。

——そんな旅ができる場所は、そう多くありません。

アクセスはJR大田市駅からバスで約30分。

徒歩移動が基本なので、歩きやすい靴がおすすめです。

地元食材を使った食事処も点在し、蕎麦や郷土料理が人気。

日帰りも可能ですが、1泊するとより深く楽しめます。

歴史好きにも、自然好きにも、文化好きにもおすすめできる石見銀山。

ぜひ一度、時を超える旅に出かけてみてください。